短縮形

短縮形(たとえば、doesn’t = does not、she’s = she is、’90s = 1990sなど)は日常英語では頻繁に使われますが、フォーマルな場面の英語では口語的すぎますので使用を避けるべきです。特に、学術論文にはきわめて不適切と思われます。

短縮形(たとえば、doesn’t = does not、she’s = she is、’90s = 1990sなど)は日常英語では頻繁に使われますが、フォーマルな場面の英語では口語的すぎますので使用を避けるべきです。特に、学術論文にはきわめて不適切と思われます。

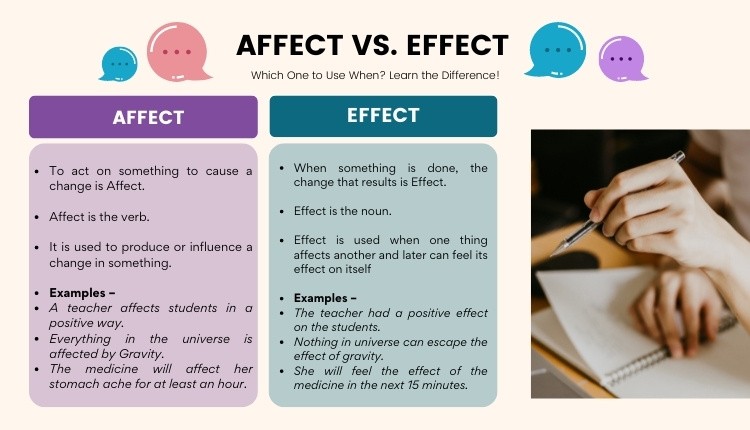

投稿前に何度も原稿を見直したはずなのに論文で「その指標が器官に与える影響(effect of the indicator on the system)」と書くべきところを、「器官内で影響を受けた指標(the affected indicator on the system)」と書いてしまった、という経験をお持ちの人はそれほど多くないかもしれませんが、「affect」と「effect」は紛らわしいですね。

しかし紛らわしい英単語の意味や使い方をしっかりと把握し使い分けられるようになることが、研究者が研究成果を正しく世界に発信する上で欠かせません。

アカデミックな英語の中には、英語がネイティブでない読み手だけでなく、ネイティブスピーカーたちをも混乱させるような表現が少なくありません。

例えば、「fewer」と「less」、「infer」と「imply」などがそうです。その中でも特に混同しがちな単語が「affect」と「effect」です。

「affect」は、行為を示す動詞として使われることが最も多い単語で、Merriam-Websterの類義語辞典では「influence」が類語として挙げられています。

一方の「effect」は名詞として使われることが多く、一般的な訳語は「結果」や「効果」、「影響」などです。上記の辞典では「outcome」が類語として挙げられています。「effect」はまた、「(変化などを)もたらす」という意味の動詞として使われることもあります。

これら二つの単語は、発音が似ていること、そして、共に「変化」に関わる意味を持つことから取り違えられやすいのです。

「affect」は一般に他動詞として目的語を伴います。つまり、影響を及ぼす対象の人や物を示す必要があるのです。

affectの用例:

The speed of the reaction was affected by the temperature.

(反応速度は温度の影響を受けた。)

「affect」はまた、名詞として、「感情的な反応」、「情動」といった意味合いで使われることもあります。

affectの用例:

The woman’s facial affect indicated that she was distressed by the conversation.

(その女性の表情は、彼女が会話に苦しんでいることを物語っていた。)

「effect」は多くの場合、名詞として、何らかの要因や行為の帰結としての、「結果」、「効果」、「影響」の意味で使われます。

effectの用例:

Diet has a major effect on health.

(食事は健康に大きな影響を与える。)

「effect」は、動詞としては変化などを「もたらす」という意味で使われます。「effect change」で使われることが多いので、フレーズで覚えておくとよいでしょう。

effectの用例:

The biology research group effected change through peaceful discussions.

(生物学の研究グループは、平和的な話し合いによって変化をもたらした。)

多くの学問領域では、論文は仮説の検証という形を取ります。特定の状況、行動、文脈などが、特定の事象に及ぼす影響を仮定し、それを明らかにするのです。独立変数(X)を特定し、それが従属変数(Y)にどのように影響する(=affect)かを特定するのです。そしてXのYに対する影響する帰結としての「効果/結果(effect)」を示します。

X と Y の測定と定義に関する決定がなされると、適切な統計分析により、提案された効果(effect)の概念と範囲がさらに絞られます。この文脈において、効果(effect)とは、XがYの変化に関与する統計的確率を記述し定量化したものです。管理された環境での観察を組み込んだ研究デザイン(例えば、ランダム化比較試験など)では、観察された結果が他の要因によるものではない可能性が高まります。

「affect」と「effect」の意味や用法について見てきましたが、論文の中で、両者を誤りなく正しく使う最善の方法は、投稿前に徹底的な文法チェックを行うことです。現在、AIを搭載したチェックツールは、性能だけでなく、使い勝手や、時間やコストの効率も飛躍的に向上しています。文法チェックを行ったり、単語の選択についてのミスを避ける上で非常に役立つはずです。

「affect」と「effect」を混同してきた方も多いでしょう。他にも、スペルや発音が似ている単語を混同してしまったという経験などのエピソードや、疑問点をお持ちの方は、ぜひ下のコメント欄よりお寄せください。

英文法で「仮定法」を学んだとき、「もし~ならば、~であろう」と訳すように習ったifを使った条件文に「仮定法」と呼ばれる動詞の活用が入ってきた途端に英文法につまずいたという経験をした人も少なくありません。

条件文とは、”if-then “または “unless-then “で書き表すような状況(実際には”then “と書かれずに具体的な状況を説明する文言が入る場合が多い)、あるいは起こりそうな状況・出来事を表す文です。ある条件における状況や起こりうる結果を示すもので、研究論文の中でも、調査研究の結果について論じるときや、仮説文の一部として条件文がよく使われます。ifを使った文章において仮定法はConditionalと呼ばれ、表現する対象の違いによって4種類に分けられています。ここでは、その4種類に混合型を加えた5種類のConditionalを概説します。

多くの場合、ある状態およびその条件下で得られる結果を述べるのには条件文が必要です。科学論文の著者の多くは、要約(アブストラクト)の中で、研究を実施する理由を論じるために条件文を使っています。条件文を正しく組み立てることは重要ですので、まずはその違いを理解しておきましょう。

条件文は、if節(またはunless節)と主節の2つの節を使って構成されます。以下に説明する5つの条件(Conditional)は対象が異なるので、それぞれの使い方を理解しておくことが重要です。あるConditionalは、一般的な真理に言及し、他の条件文は仮定の状況に言及するというような違いがあるので、例文を読み比べてみてください。いずれの種類の文章でもif節と主節の順序の入れ替えが可能ですが、if節が冒頭に来た場合には、主節の前に「,(コンマ)」を入れます。また、ここでは否定の例文を挙げていませんが、if節で否定的な条件を表わしたい場合には、if+notの変わりにunlessを使うことができます。

5つのConditional

・Zero Conditional Sentence (普遍的な状況を表す仮定法で書く、必ず起きる状況が対象)高度な文法エラーを修正する

・First conditional sentence(仮定法現在で書く、起こりえる未来の状況が対象)

・Second conditional sentence(仮定法過去で書く、仮説あるいは起こりそうにない未来の状況が対象)

・Third conditional sentence(仮定法過去完了で書く、起こらなかった過去の状況が対象)

・Mixed Conditionals(仮定法混合型、過去と現在あるいは過去と未来における仮定と状況の想像・想定)

ある状況についての一般的な真実に言及します。特定の条件が満たされた場合に、常に同じ結果をもたらすとき、同じ事象が必ず発生するようなことを述べるときに使います。事実や一般的に知られている事象を表わすときにも使われます。if節と主節の両方とも現在形であることに注意しましょう。

If I don’t turn on my air conditioner, my house is hot.

エアコンをつけなければ、家は暑い。

ある状況において将来の結果がわからない状況を示す。特定の条件が満たされていれば、発生する可能性があるようなことを述べるのに使います。if節は現在形、主節は未来形が使われていることに注意します。

If you eat your broccoli, you will feel great.

ブロッコリーを食べれば、調子が良くなる。

現在あるいは未来の仮定を述べるときに使い、期待または願いというような、可能性が極めて低い結果を示します。現在の事実とは異なる想像を表現することができます。if節では過去形、主節ではwould, could, shouldが使われていることに注意しましょう。

If I had control over the food sources, I would end world hunger.

もし私が食料源をコントロールできるなら、世界の飢餓をなくせるのに。

Second conditional sentenceに似ていますが、もし過去が違っていたら、結果は違っていただろうということを示唆します。過去においての仮定で起こらなかったこと、存在し得ない状況を表わすときに使用します。Second Conditional との違いは時制にあります。Third Conditionalは現実では起こっていないことに関する過去の仮定なので、if + 現在完了、過去完了を使います。if節では過去完了形(had+動詞の過去分詞形)が使われ、主節ではwould, could, might+have+動詞の過去分詞形が使われていることに注意しましょう。

If you had told me you were hungry, I would have bought food for you.

お腹が空いていると言ってくれれば、食べ物を買ってあげたのに。

Second ConditionalとThird Conditionalの混合型条件文は、過去にあったことが現在も続いているけれど、過去の条件は変えられないので、現在あるいは未来においても起こらなかった、結果は変わらないということを示します。「過去にこうなっていれば、現在はこうなのに」あるいは「過去にこうしていれば、未来はこうなっていたはずだ」というような文章です。現在の行動の結果が過去の条件に対するものであると説明するものや、過去あるいは条件付きの状況が継続していることを表現するものなど、いくつかのパターンが考えられます。if節では動詞の過去完了形が使われ、主節ではwould+現在形が使われていることに注意します。

If I had learned to ride sooner, I would be a top rodeo star by now.

もっと早く乗馬を習っていれば、今頃はロデオのトップスターになっていたのに。

if節の書き方で例外的なものもありますので、少し書き添えておきます。

以下は、if節の行動がとられておらず、主節の行動がとられた場合(未来)に生じるであろう行動あるいは結果を示す例文です。

If turmeric will ease my arthritis pain, I will take some every day.

ウコンが関節炎の痛みを和らげてくれるなら、毎日でも摂りたい。

もうひとつは、if節にwere toを使う例文です。何かが起こるかもしれないという結果の重要性を強調するためにwere toを使っています。例文では、主節の「手術を受ける」という可能性が、if節をwere toとすることで高まることを強調しています。

If she were to fall on that arm again, she would have to have surgery.

もしその腕の状態で再び転んだら、彼女は手術を受けなければならないだろう。

研究では、自分で実験を行うか、他の人の実験結果を利用してメタアナリシスを行うのが一般的でしょう。研究論文では、所見や評価を報告する必要があり、現在あるいは将来の研究の結果が、ある条件に基づいて得られるとの状況も考えられます。結論は、証拠、データ、または理論に基づくものであるため、すでに(過去に)起こったこと、現在起こっていること、またはある時点で(未来に)起こる可能性を示唆することとして記載することになるかもしれません。いずれにせよ、条件文の違いとそれぞれの構造を理解しておくことは大いに役立つはずです。

仮定法は難しく見えるかもしれませんが、conditionalはZero、First、Second…となるにつれて、起こる可能性が低くなっていくことを頭に入れておき、それぞれの違いと構造をよく理解しておけば、容易に文章に取り込むことができるようになるでしょう。この記事で紹介した5つのConditionalの違いを理解し、文意を的確に伝えるためにif節と主節をしっかり組み立ててください。また、作成した文章を文法チェッカーのようなツールで確認することもお勧めします。

最後に、条件文が正しく書けているかの確認に役立つ英語文法チェックツールのひとつとして、AI英文校正Trinkaを紹介しておきます。Trinkaは世界初のAI搭載の学術論文用にカスタム設計された文法チェックツールです。Trinkaは、条件文を含むテクニカルライティング特有の高度な文法エラーを修正するだけでなく、フォーマルなトーン、一貫性、スタイルガイドの好みなど、アカデミックライティングに必要な要件が整っているかを確認するのに役立ちます。条件文の構成に不安を感じたときなどに活用してみてください。

関連記事

・転換語(transition words)の役割と種類:効果的な使い分け方

エナゴおすすめのサービス

・AI翻訳後の英語をブラッシュアップ-機械翻訳ポストエディット

・専門分野1500以上!エナゴの英文校正

今すぐメールニュースに登録して無制限のアクセスを

エナゴ学術英語アカデミーのコンテンツに無制限でアクセスできます。

* ご入力いただくメールアドレスは個人情報保護方針に則り厳重に取り扱い、お客様の同意がない限り第三者に開示いたしません。